<어리숙한 농부의 농사일기> (41) 까마귀의 고향

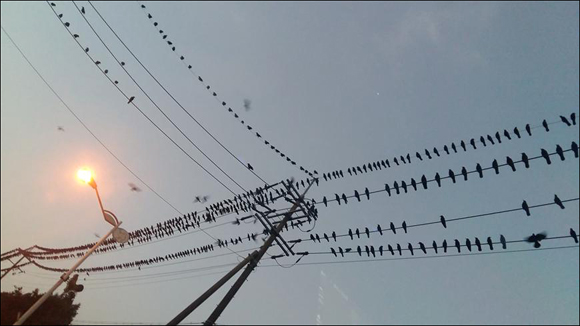

까마귀. 전선을 꽉 채운 까마귀들이 점선처럼, 음표처럼 앉아 있다. 집으로 돌아오는 교래 사거리. 땅에서부터 차오르기 시작한 어둠이 자동차의 불빛을 피하며 하늘과 맞닿으려 하고, 집으로 돌아가려는 사람들 마음이 조급해지기 시작하는 시간. 돌아갈 곳이 없는 것인가. 어깨를 나란히 맞춘 채 한 곳을 응시하고 있는 까마귀.

‘방향을 가진 것들은 무서운 힘이 있다’는 어느 시인의 시 구절처럼 일제히 북쪽을 향해 머리 쳐든 모습에서 느껴지는 저 힘은 무엇인가. 간절함 같은 것, 혹은 분노 같은 것. 광화문 촛불처럼 지천에 억새들이 일렁이고, 바람이 부는 쪽으로 고개를 들고 앉아 있는 까마귀는 매주 토요일마다 광장으로 나온 사람들을 연상시킨다. 저들의 구호는 뭘까. 집을 달라는 걸까. 먹을 걸 달라는 걸까... 시국이 이러니 생각이 틀 안에 갇혀 있다.

신호에 걸려 길게 늘어서 있던 자동차들이 서서히 움직이기 시작한다. ‘빵!’ 신경질적인 경적소리. 스타카토로 던져진 소리가 굴러 일렬로 늘어 앉은 까마귀들을 정면으로 맞혔다. 볼링 핀처럼 또르르 흩어지는 까마귀들. 한쪽 귀퉁이부터 테이프를 떼어내듯 전선 위가 깨끗해진다 싶은 순간 여기저기 흩어져 있는 점들. 방향은 없고 혼돈만 있다. 어둠의 알갱이처럼 하늘로 흩어진 까마귀들이 남은 여백들을 다시 어둠으로 채운다.

요즘 까마귀들은 고지대에서만 산다. 교래 사거리 전깃줄 위, 성판악 휴게소 나무 위, 절물휴양림 같은 곳이 주 서식처다. 먹을 게 부족한 고지대에서 사람들이 흘린 음식 찌꺼기는 그들의 생명을 연장시킬 수 있는 최소한의 식량일 것. 언젠가 성판악 휴게소 나무 아래에서 도시락을 먹은 적이 있었다. 자리를 골라 앉자마자 평상 주변 나무 위로 까마귀들이 날아들기 시작했다. 한 마리, 두 마리, 우루루... ‘얘들아, 여기 도시락 먹는 사람들이 있어. 빨리 와.’ 하는 얘기를 하는 듯, 저들끼리 주고받는 소리가 시끄러웠다.

도시락을 펴놓고 먹고 있는데 사방에서 내려다보는 까마귀들의 시선이 따가웠다. 압박감이었다. ‘우리 먹을 거 남겨놔야 한다.’ 뭐 이런... 서둘러 자리에서 일어났다. 반은 먹고 반은 버리고... 그 기에 눌려 더 이상 편안하게 앉아 있을 수가 없었던 것이다. 평상을 벗어나자마자 사선으로 내리꽂히는 검은 화살들. 우리가 자리뜨기만을 기다렸던 까마귀들이 사방에서 달려들었다. 푸드덕거리며 먹을 걸 다투는 까마귀들이 오랫동안 먹다 흘린 김밥 쪼가리들을 깨끗하게 거두고 있었다.

내가 어릴 때만 해도 겨울이 되면 먹이를 찾아 내려온 까마귀들을 해안에서도 볼 수 있었다. 학교로 가기 위해 집을 나서면 올레 담벼락 위에 도열해 있는 까마귀들이 무서워 집을 나서지 못한 기억도 있다. 그런 까마귀들이 제주도에 까치가 들어오면서 해안가 땅을 뺏기고 말았다. 겉보기에는 까마귀들이 까치에게 이길 것 같아도 실상은 그게 아니다. 영악하고 민첩한 까치에게 까마귀들이 당해내질 못하는 것이다.

외지에서 들어온 까치에게 제 땅 내 주고 춥고 먹을 것 없는 지대로 쫒겨 온 까마귀들. 조상 대대로 제주도 화산섬 일구며 살다 이제 먹고 살 만 하니까 돈 많은 외지인들에게 그 터전 내 주고 빈 손으로 나앉은 제주토박이들. 어쩜 이리 판박이일까. 우후죽순처럼 지어지는 주변 건물주, 땅주인들이 모두 낯선 얼굴로 바뀌면서 아는 얼굴들이 점점 사라지고 있다. 고향을 떠난 그들이 어느 바람 부는 겨울날 저렇게 오도맣게 앉아 고향 쪽을 바라보고 있지는 않을까. / 김연미(시인)

|