가벼움과 속도가 지배하는 요즘, 옛 것의 소중함이 더욱 절실해지고 있다. 더구나 그 옛 것에 켜켜이 쌓인 조상들의 삶의 지혜가 응축돼 있다면 금상첨화일 것이다. 차고술금(借古述今). '옛 것을 빌려 지금에 대해 말한다'는 뜻이다. 고문(古文)에 정통한 김길웅 선생이 유네스코 소멸위기언어인 제주어로, 제주의 전통문화를 되살려 오늘을 말하고자 한다. [편집자 주]

[김길웅의 借古述今] (24) 시집 가 석 달, 장가 가 석 달 같으면 살림 못 살 사람 없다

* 강 : ‘가(서)’의 제주방언

* 장개 : 장가 * 닮으민 : 닮으면, 같으면

* 사념 : 살림 또는 세간‘의 제주방언

* 읏다 : ‘없다’의 제주방언. 지역에 따라 ‘엇다’로 쓰기도 함

결혼한 처음(신혼) 석 달처럼 애정이 계속 샘솟는다면, 살림 못하고 이혼할 사람은 없을 것이라는 말이다.

생애를 두고 남녀가 만나 결혼해 부부로 신접살림을 이룰 때처럼 살맛나는 때가 또 있을까. 부부의 연으로 한 가정을 이뤄 서로의 사랑이 열화처럼 타오를 때, 오죽 꿀맛이면 결혼 초의 즐겁고 달콤한 동안을 일컬어 ‘밀월(蜜月)’이라 할까. 꿀같이 달콤하니 말 그대로 허니문(honeymoon)이다.

절대빈곤으로 적빈(赤貧)이던 옛 시절에도 결혼 초는 달디 달았다. 제주에선 신혼부부가 외국은커녕 가까운 국내 어디로 신혼여행 다녀오는 일을 꿈도 꾸지 못했다. 혼례가 끝나고 가문 잔치 뒤 양가를 내왕하고 나면 공식 절차가 마무리된다. 곧바로 곱게 차려 입었던 복색을 벗어 던지고 갈옷으로 갈아입고 밭일에 매달려야 했다. 팔을 걷어붙이고 일을 하는 것이다.

파종하고 김매는 봄에서 여름 그리고 추수하는 가을에만 바쁘지 않았다. 결혼식을 주로 농한기인 겨울철에 많이 올렸지만, 겨울이라고 손 놓고 살 수 없는 게 제주의 농촌 형편이었으니까.

신랑은 마소를 거느리고, 우영팥(텃밭)도 살피고, 쟁기 연장도 녹슬지 않게 손질해야 한다. 신부도 매한가지였다. 흐트러진 소소한 살림살이를 바지런히 챙기고 손질하다 밤이면 등잔불 밑에 헌 옷가지도 기워야 하다.

그래도 결혼 초의 기쁨과 행복감은 한평생 잊을 수 없는 것이었다. 힘겨운 실정에서도 다시없는 아름다운 추억을 만들며 신혼의 꿈속에 알뜰하게 인생을 설계했다. 무릎 아래 자녀 여럿을 두고 반듯하게 길러 학교 보내 나라의 동량으로 훌륭히 장성시켰다. 교육열이 높기로 나라 안에 제주만한 데가 어디 있으랴.

“시집 강 석 달 장개 강 석 달 닮으민 사념 못 살 사름 읏나”

옳은 말이다. 이 말 또한 우리 제주에서 오랜 세월 동안 구구전승(口口傳承) 돼 온 속어 아닌가. 실로 그렇다. 신혼 때만 같으면 못할 것도, 안될 일도 없으리라. 기쁘면 힘이 솟기도 하려니와 실제로 에너지가 넘칠 수밖에. 일생을 통틀어 결혼처럼 신명 나는 일이 어디 있겠는가.

나는 이 속담을 재삼 음미하면서 요즘의 새 정부를 떠올린다. 문재인정부가 들어서면서 세상이 많이 달라지고 있다. 정책 안팎에 일고 있는 개혁의 신바람 말이다.

비단 비정규직의 정규직화만이 아니다. 훨씬 더 큰 것, 이 시대를 절망하던 흙수저들이 눈앞에서 희망을 바라보며 내일의 비상을 만지작거리고 있다. 흙수저의 전격적인 등용의 큰 그림을 경제부총리 임명에서 눈으로 목도했다. 잠에 빠져 있던 많은 관례들이 새롭게 깨어나고 있다. 생각지도 못한 일들이 현실로 나타나 환호하고 있어 가슴 콩닥거린다.

대통령이 홀연히 구내식당에 나타나 직원들과 함께 점심을 먹는 장면은 암만 봐도 전엔 없던 그림이다. ‘유쾌한 김정숙 여사’의 서민적 이미지도 친밀감과 함께 엄청난 확장성을 지녔다. 엊그제는 청와대 앞길을 확 열어 놓았다. 역사적 개방이다. 이 하나만으로도 충분히 가슴 뛸 일이다. 상상치 못하던 일이기 때문이다. 세상이 달라지고 있다. 이런 변화가 국민에게 미치는 긍정적 영향은 놀라운 것이다. 국민들 각자가 각계각층에서 더욱 열심히 일하는 에너지원이 되고 있을 것이다.

한편 지레 걱정이 따르기도 한다. 과거의 실패에서 오는 기우일까. 새 정부가 탄생해서 이제 두 달이 채 안됐다. 이 놀라운 일련의 분위기가 얼마 동안 지속될 것인가 하는 것. 변화가 지속적으로 흐를 수 있게 물길이 막힘없겠느냐 하는 것이다.

물이 방울방울 모아 지류를 이루고 다시 보다 큰 줄기를 이뤄 강으로 가 끝내는 망망대해에 닿는다. 가장 선한 것은 물 같은 것, 노자의 『도덕경』에 나오는 말로 상선약수(上善若水)다.

하지만 물의 흐름이 막힘이 없다 하나, 경우에 따라서는 멈추기도 하고 감아 돌다 덧없이 맴돌기도 하니 문제다.

애초에 보이던 긍정적 시각이 어느 날 갑자기 비판의 목소리로 돌변하기도 하는 게 복잡 미묘한 정치판이다. 벌써 인사청문회가 국회에서 채택되지 못한 채 대통령이 장관을 임명을 강행함으로써 거센 파문이 뒤따랐다. ‘국민의 뜻에 따르겠다’ 한 대통령을 야당은 국회를 무시한 폭거라 규정했다. 이건 단순한 힐난 수준이 아닌 길항(拮抗)이 아닌가.

최근 취임 한 달 만에 행한 탈(脫) 원전 선언을 한 언론이 ‘엉터리’라 대놓고 지탄했다. “1950년대부터 피땀 흘려 이룩해 온 원자력 기술이 이제 세계에 팔 수 있을 정도로 올라선 지금 내팽개칠 수 있는 사람이 누군가. 5년 임기 대통령이 광우병 공포 같은 막연한 피해의식을 부추기면서 에너지 백년대계를 마음대로 바꿀 수 있나.” 하는 신랄한 비판에 직면해 있다.

대통령 취임 두 달이 안된 시점인데 벌써부터 삐걱거리는 소리가 들린다. 간과할 일이 아니다. 분명 알력이고 불협화음이다. ‘장가 강 석 달’, 꿀맛 같은 밀월도 끝나기 전이라 더 당혹스러운 것이다.

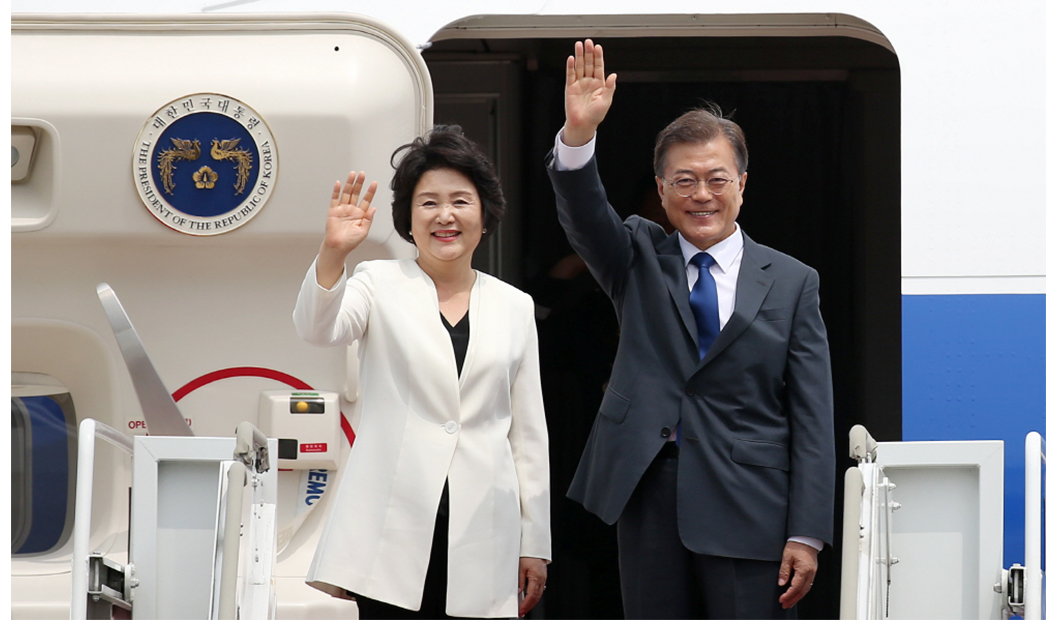

사드(THAAD) 등 현실적으로 어려운 문제를 안고 한미정상회담을 위해 전용기 트랩을 오르는 대통령 내외를 바라보는 국민들의 마음은 간절할밖에 없다. 이번 회담에 거는 국민의 기대는 과거 어느 때보다 클 것이다. 회담의 성과가 막힌 물길도 터놓았으면 좋겠다.

‘시집 강 석 달~’은 여염가의 개인사를 빗댐일 뿐, 나랏일이 그래선 안된다. 대통령이 5년 임기를 끝내고 자리에서 물러날 때까지, 또 임기 동안의 눈부신 치적이 다음 대통령에게로 바통이 이어져야 한다.

적어도 ‘시집 강 석 달’이 ‘대통령이 돼 5년’, 이렇게 가야 한다. 그것은 매우 유의미하다. 그게 이제까지 걸어 온 어둠의 역사에 빛을 끌어들이는 일이 될 것이다.

사실, 대통령은 ‘인기’에 연연해서 안되는 자리다. 연예인이 아니잖은가. / 김길웅 시인·수필가·칼럼니스트

|